如果是打定主意走国际教育路线的家长,这几天应该是被各个学校“曝"出来的喜报刷着屏,藤校、顶级文理学院、美国其他名校等的EA/ED offer在朋友圈满天飞。而每年这个时候,魔都神一样的申请顾问Brian的朋友圈,那真的是点点赞都来不及。

金光闪闪,今年除了囊括两个哈佛EA/ED offer之外,耶鲁、Princeton、宾大、哥大、达特茅斯.....一溜的简直闪瞎眼。

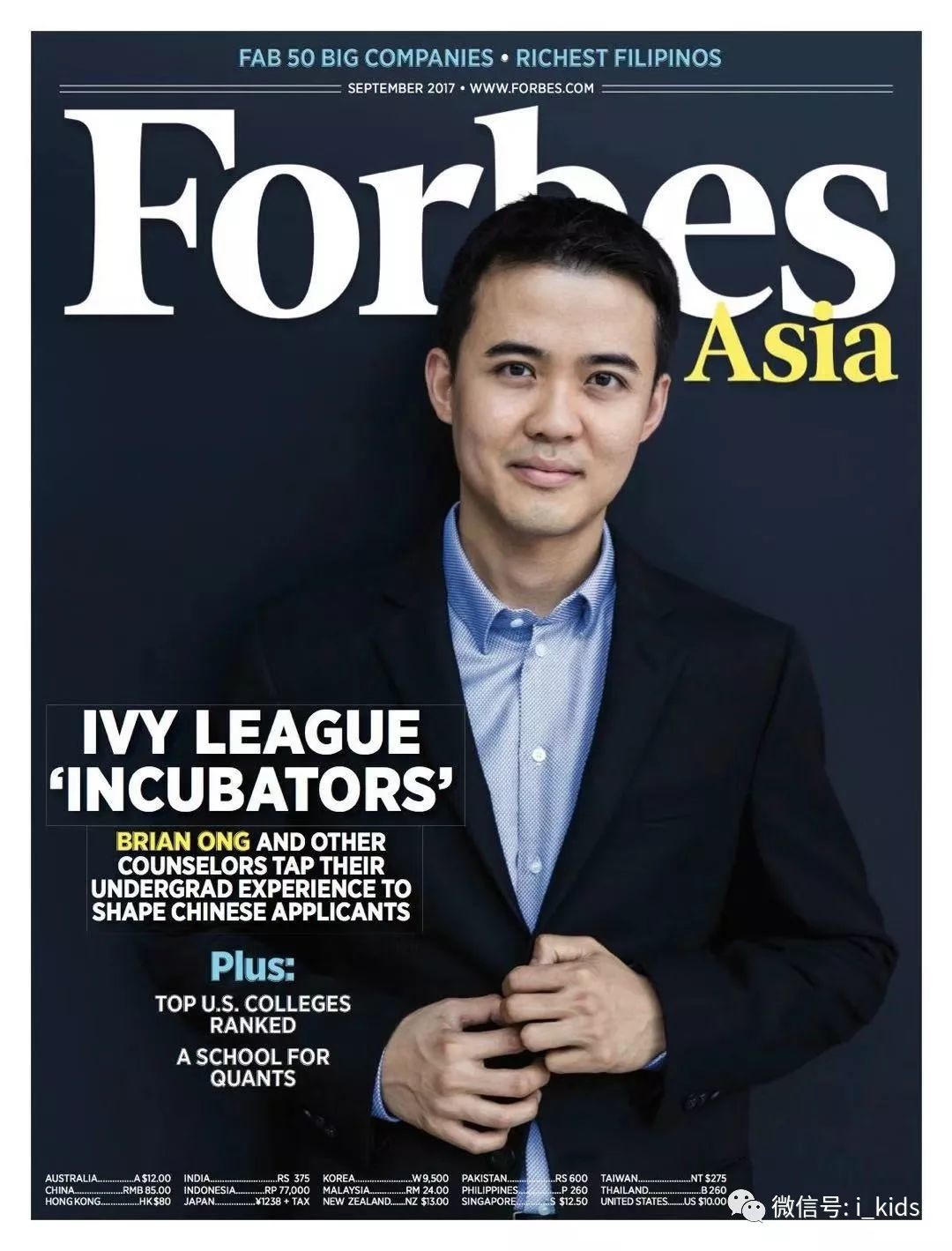

哈佛今年在中国总共给了两个EA offer, 两个全部是Brian的学生。没错,就是那个上了福布斯封面“藤校孵化器”选题的Brian,他自己本科毕业于耶鲁,研究生毕业于斯坦福,因此对这些名校申请有很独到的见解。

更好的是,在这里里,Brian给出的建议都很实际+可操作。

在一片欢喜的气氛里,和这位帅哥顾问坐下来聊了一聊。Brian很亲切,也很实在,说的简直每句话都要highlight成大实话。

比如他开篇就说:“教育领域就是很残酷的,如果家长有一颗非爬藤不可的心,那从幼儿园中班就要开始准备了。”

听得我这样对遥远的升学还云里雾里的家长,心一颤一颤。

虽说不进不代表没戏,

但能进总归尽量进feeder school

什么是feeder school?

哪怕在上海这样小小的圈子里,大家说某个有名的小学A,每年都有好几个学生从某个有名的幼儿园B考进去。B就隶属于A的feeder school圈子。

当然,不在B读,依然有很多机会考进A。但如果能进B,是不是就应该尽量进B?增加考进A的机会。这就是为什么择校从幼儿园就开始了,这样一个feeder school的概念会从幼儿园延续到小学、延续到中学,最后延续到大学。国内也好、英国也好美国也好,其实都是这样的道理。

Feeder school会有一个重要良性循环:当某个学校靠进某名校的孩子越来越多,那么某名校明年招生时就会优先考虑这个学校,那么这个学校的孩子就会有更大的概率可以进入某个名校。我们看每年美本的录取学校,其实能进名校的大部分还都是来自几个比较固定的feeder school。

家长要意识到有这样的feeder school,能进尽量进,因为进去就是到了一个pool里;但没进不代表没戏,但没进就意味着你要和孩子一起更努力、更关注相关信息。

为什么有多个孩子的家长会比较客观?

因为分散投资了就没那么焦虑

Brian遇到过太多家长,认为自己孩子什么都好,什么都top,也有家长认为孩子很普通,没有闪光点,但其实这些都是不客观的。在他看来,国内太多家长缺乏对孩子的客观评价,有些高估有些低估,因为家长的sample size太小了,往往就观察学校的同学、补习班的同学,然后就得出结论。

相对来说,有多个孩子的家长会比较客观:

原因之一,是他们会长期通过多个孩子之间的比较,明白这样的表现才算得上社交能力很强;那样的表现才是学术能力很强;

原因之二,是多个孩子的家长没那么焦虑,好像做投资一样。一旦你分散投资了,就没有那么焦虑。而且还有个很现实的原因,多个孩子时,你时间分配给每个孩子真的没有那么多,所以也就自然没空考虑很多细节,心态就会好。

家长一旦焦虑了,就会出现一种典型的交易性心态。“我上了这个课就会怎么样?” “我补了这个之后对我以后考大学有没有用?”

这种交易性心态在Brian看来是得不偿失:你要追求这个东西,你要努力,但不能太刻意太功利,因为事实就是-----你越想抓住的东西,越得不到。

所以家长应该在努力和刻意之间找到一个平衡。

关于小时候选哪条路去走:

不能这个也想要那个也想要

学校没有好坏,但有不同风格,适合不同家庭规划给孩子的成长路径。

Brian打了一个比方,比如把小学分成0-1:1代表最local,0代表最国际化。这里说的不是英语课的多少,而是学校的mindset。----这个mindset就是一个学校的基因,说的是学校的理念、气质、教育方法、思维方式,说的也是周围的家长,上述这些都会影响孩子长成的样子。。

某个很鸡血的本土牛校就是1,某个教学理念很国际但也有中文教学的可能是0.3,某个只是英语教得多但教学方法其实就和体制内没差的是0.7。

家长往往根据他们自己的成长路径来给孩子做选择,所以这是很个人的一个决定。家长要意识到一点:local学校、双语学校、国际学校,风格不同,但都是有好的一面有不足的一面,没有完美的学校。

但是当你选好一条路之后,不要这个也想要那个也想要,而是要优化地为了这个方向去走,比如你不能既要孩子很有local mindset在本地文化特别吃得开、又要去一直看着国际化教育无缝和世界对接;说到实际操作,比如你又要孩子参加一系列国内的杯赛上各种刷题培训班,又要他花大量时间去看英美文学和历史,但孩子的时间就只有这么多。------在这里例子里,花在杯赛上的时间对留学升学,帮助就不大。

小学可以多探索,但五年级开始就要慢慢做删选

幼儿园、低年级可以explore,什么有兴趣的都可以去试试。但到了某个时候(五年级就要开始逐渐把某个爱好真的当回事去做),家长就要带着孩子一起做取舍。比如你选定要打网球了,那删选之后网球可能就成为每天要打的训练。

而这个删选其实应该听孩子的意见,看看他们真的喜欢什么(所以小时候多尝试就显得尤为重要)。Brian见过有些家长,一定要孩子达成某个目标(比如钢琴十级)才能去学自己喜欢的东西(比如弹吉他),其实这很没有必要。兴趣爱好不分贵贱,如果自己热爱,坚持数十年做一件事,真能成为那个领域的专家,这份热爱和坚持对升学才真正有帮助。

Brian说,比较健康完整的一个申请者档案,应该是这样:

一个体育,一个乐器,一个language(编程,外语),或者再加一个演讲辩论类,参加过海外夏令营。学术这块来说,要通晓世界文学、世界历史,都需要做大量阅读。

此外,如果要出国,学生要有personality,这个东西虽然无法量化,但非常重要,很遗憾很多孩子都没有。因为从小压力很大,社交能力差,这样的孩子很难申请进国外好学校,就算进了也很难融入。因为美高、美本招一个孩子进去,都希望孩子融入那个community,并且为community做出他们的贡献。因此,家长也需要锻炼自己的社交力,从小给孩子一个好的榜样。

找他的人越来越多

找他的家庭孩子越来越小

采访时我有注意到Brian现在除了做棒呆留学,还开始做棒呆低龄的项目,就问他是不是有很多低龄的孩子来找他?

他说是的,越来越多3-12岁孩子的家长去找他们。一来呢因为Brian本身有四个小孩,年龄也都还在小学低年级和学前,因此他一直在思考要怎样从小注意培养孩子的方方面面,而不是到高中才来“塑造”,二来因为现在的家长呈现出一种:又懂、又有方法的形势。所以很多家长意识到,光靠他们自己,很难把这条路走对;而光靠最后才去找留学顾问,很多事情来不及准备。

孩子成长时,有两个角色很重要,一个是具体的老师,比如孩子的足球教练;一个是站得稍微高一点、能有一个大局观的人。Brian觉得,他们做的棒呆低龄,扮演的其实是后面那个角色。因为他们见过太多太多的家庭,有巨大的sample size,让他和他的团队有基因来做“站得高一些、有大局观”的人。

除了大局观,他们的角色另外一个作用,相当于健身房的私教。当你去健身房,你要练什么你自己是知道的,但是,你有一个教练的话,他会给你一个discipline,敦促你一直在这条路上自律地进行下去,同时有一个教练,他会push你到某个你自己很难达到的程度。

那天和Brian聊得很愉快。虽然作为一个佛系的职场妈妈,一旦听到现在周围的父母是这样又懂又拼,讲真不免有些焦虑。但Brian说的这些方法论,我倒是觉得,跳出他升学顾问这样的身份,而延用到孩子的整个人生长度来看,却不无裨益。我说说我自己采访后的理解:

我们根据自己的经历,给孩子选好一条路。

这条路上,我们要做的是帮他们发现自己的热爱,尽我们所能让他们在“热爱”上有所“成就”。

而在这个过程里,我们不该让孩子变成“我们想要他们成为的人”,而是帮他们发现who they are,让他们的性格成就他们自己想要过的人生。

最近EA/ED offer满天飞,很多家长觉得羡慕之余,就想着要去copy一条其他孩子走过的成功之路。但其实每一个成功的申请者,模版都是独一无二的,跟着copy意义不大。